自分でできるフレット交換のやり方

中古のジャパン・ビンテージを手に入れたら「フレットが凹んでチョーキングが引っかかる」「オクターブが微妙にズレる」——そんな場面、ありますよね。はんだ付けや配線は自分でやるDIY中級者向けに、フェンダー系/ギブソン系を想定した実践的なリフレット手順をまとめました。最初の一本は視認性の高いメイプル指板も選択肢。ただし塗装のタッチアップが必要になるケースは覚えておきましょう。

- ステンレスフレットは難しい:硬く弾性も強く、切断・圧入・すり合わせの負荷が上がります。初挑戦では避けるのが無難です。

- 道具は一式そろえてから:代用品で妥協すると精度・再現性が落ち、結果的に時間もコストも増えがち。

- メーカー差は実用上ほぼ“誤差”:幅・高さ・タング幅と材質の整合を最優先に。

- 自信がない人はやらない:ネックや指板を傷めるリスクがあります。プロ依頼も有力な選択肢です。

- 接着剤は使ってOK:金属用の瞬間接着剤(シアノアクリレート)を少量、補助固定として使用(木工用は金属に接合しません)。

自分でフレット交換できれば、リペア工房などに頼むと5万円以上かかるフレット交換も格安でできます。その代わり必要な道具を揃えるのに同じくらいの費用がかかりますが笑

フレット交換の判断基準(症状と目安)

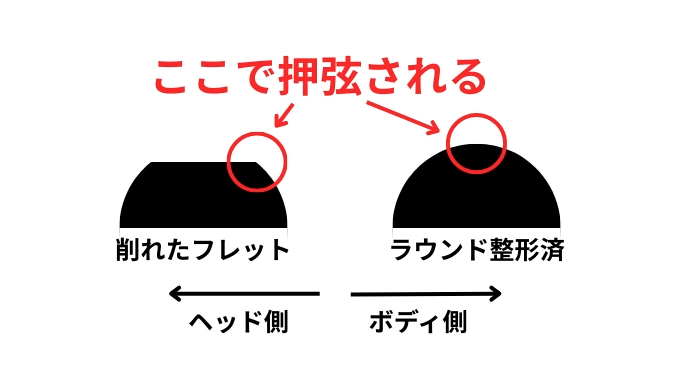

フレット頂点が台形に摩耗してくると、演奏に次のような支障が出ます。

- オクターブが合いにくい/音程が不安定になる

- チョーキング時に詰まりやすい・音が途切れる

- 凹み溝が複数ポジションに見える

軽度なら「すり合わせ+ラウンド整形」で延命できますが、残り高さが乏しい・凹みが深いなら交換が近道です。

基本的にギターのフレットは中心でオクターブが合う位置に打ち込まれてるため、摩耗して台形になってるとギターが音痴になります。

用意する道具(必須)

- 指板すり合わせ用サンディングブロック(指板R対応 or フラット治具)

- 紙やすり(#240~#7000・耐水推奨)

- 研磨剤(メタルポリッシュ)

- フレット溝清掃用ノコ(フレットソー)

- 交換用フレット(幅・高さ・タング幅・材質を選定)

- フレットを切れる強力なニッパー(フレットカッター)

- フレットを抜く精密ニッパー(刃が平行で面に密着可能なタイプ)

- フレットプレス(ボール盤タイプ or ペンチタイプ)

- ラウンド整形用のヤスリ(クラウンヤスリ/ダイヤモンドヤスリ)

作業前の下準備

- 弦・ナットを外し、ネックをしっかり固定できる台や治具を用意。

- トラスロッドを調整し、基準としてできるだけ真っ直ぐに。

- ローズ/エボニー指板は、抜く前に軽くオイルで潤わせささくれ防止。

- メイプル指板は塗装の手直し前提になりがち。段取りを先に決めておくと安全です。

1. 既存フレットの取り外し

- 各フレット両端をはんだごてで数秒ずつ加熱し、塗膜や既存接着をやわらかくする。

- 精密ニッパーを指板面と平行に密着させ、端から少しずつ噛み込んで持ち上げる。

- こじらない。「掴む → わずかに浮かす」を繰り返し、全長を外します。

- 欠けが出たら回収し、少量の瞬間接着剤で貼り戻し、硬化後に整えます。

はんだごてで加熱して塗装との接着を緩めます。フレットが接着剤で固定されている可能性もありますが、この作業で接着剤も柔らかくなって抜きやすくなります。

はんだごてで加熱するだけでなく、ハンダをフレットに加熱しながらつけていくという方法もあります。既存のフレットが低すぎて抜けない場合はやってもいいですが、そこまでやらなくてもいいんじゃないかと思います。

喰切ニッパーでフレットと指板の溝を浮かせていきます。一気に抜くのではなく、溝に少しずつ入れていって浮かせていってください。勢いよくやると指板の木材が破損します。

2. 指板のすり合わせ(面出し)

サンディングブロックに#320~#600を貼り、指板全体を均一に研磨。長いストレートエッジ(まっすぐな定規)で高い所・低い所をその都度チェック。ここを丁寧にやっておくと、このあとが一気にラクになります。

後の工程のフレットのすり合わせでも紹介しますが、平面が出ている鉄骨に紙やすりをのりスプレーで貼って指板をすり合わせるといい感じになると思います。おすすめ。

大まかに指板が均一にストレートになったら曲面を整頓するために対応するRadiusをもつサンディングブロックに紙やすりをつけて整えてください。

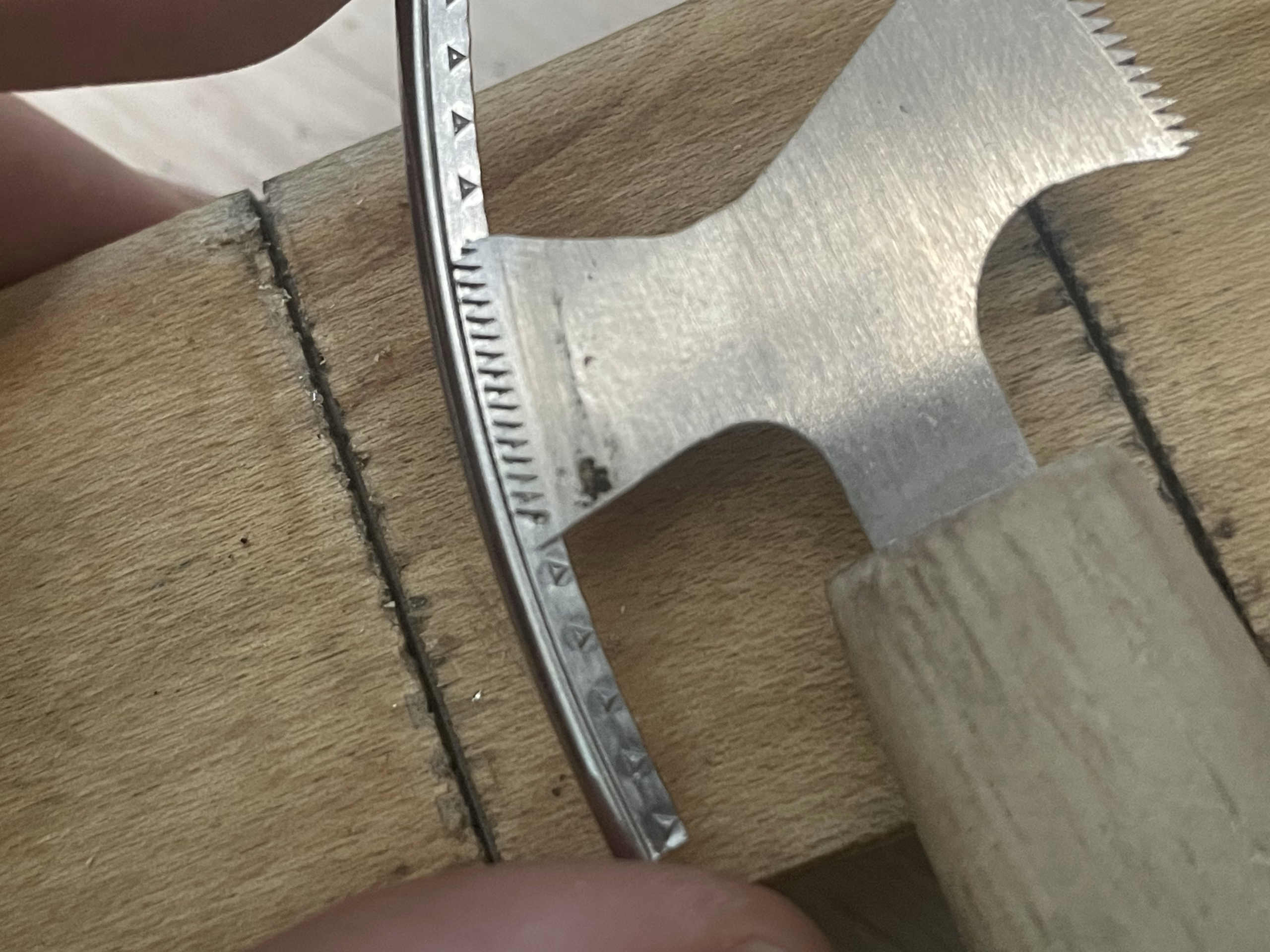

3. フレット溝の清掃・調整

- フレットソーで古い接着剤・木屑を取り除く。深さ・幅も点検。

- タングがしっかり入る最小限の調整に留める(広げすぎ注意)。

- エアダスターで清掃して乾燥。溝に粉やカスを残さないのがコツ。

すり合わせで出た塗装と木部の削り粉がフレット溝に埋まっているので、専用のノコできれいにしてください。もともとついていた接着剤も除去しましょう。勢いよくやるとフレット溝の端がバリッと行くので、端は最後にやるのがおすすめです。

フレット溝のゴミを掃除するついでに、打ち込む予定のフレットの打ち込み部分の長さが溝の長さに適しているか確認しましょう。ノコで長さを確認してその位置まで溝にいれることができれば問題はないですが、達していない場合は達するまでノコで削りましょう。

4. 新フレットの曲げ・カット・仮合わせ

- 長尺ワイヤーを指板Rよりわずかに強めに曲げておき、端の浮きを予防。

- 各ポジション幅+左右1〜2mmの余裕でカット。

- 溝に軽く置いて、ラインと端の収まりを先にチェック。

5. 接着剤の考え方とフレット圧入

接着剤の基本スタンス

本記事は金属用の瞬間接着剤(シアノアクリレート、低〜中粘度)を補助固定として採用します。理由はシンプルで、木工用ボンドは金属(フレット)に接合しないから。使いすぎると白化や染み、次回の分解性低下に直結するので、必要最小限を狙って使うのが吉です。

- ウィックイン(後から流す):圧入して密着を確認後、溝とタングの隙間に低粘度を極少量。

- 事前の点付け:溝の側面に中粘度をちょんと付け、すぐ圧入。はみ出しは素早く拭き取り。

メイプル指板や塗装面はマスキングをしっかり。白化を避けたいので湿度は低め、はみ出しはリムーバーで素早く処理(塗装との相性テストは必須)。

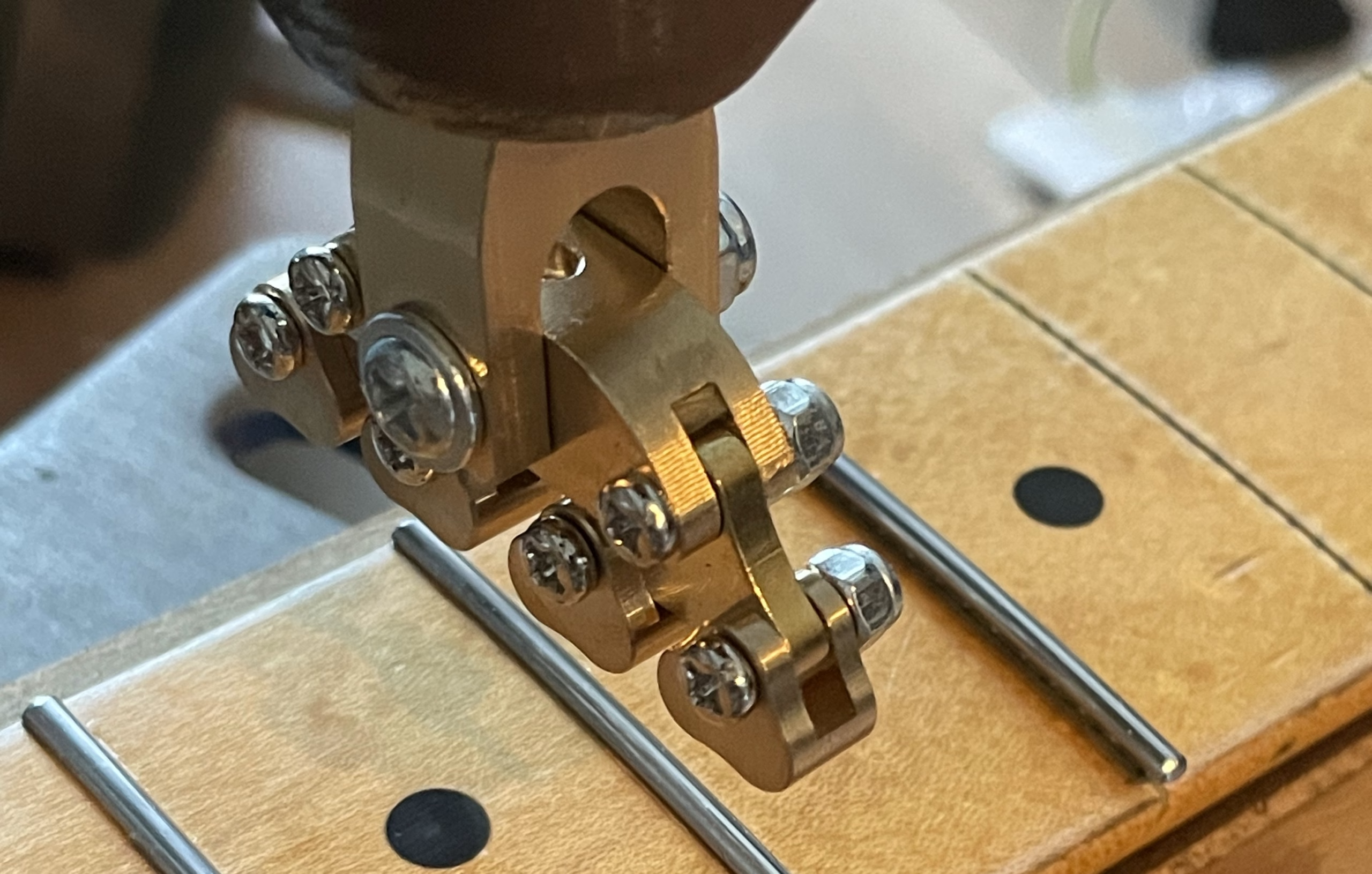

圧入方法(プレス/ハンマー)

- プレス(推奨):指板Rに合うカウルで中央〜端まで均等に圧入。浮きは当て木+クランプで追加圧着。

- ハンマー:端→中央の順に当て木越しで一打ごとに沈みを確認。叩き過ぎず“確実に沈める”。

全本圧入後、斜めから見て隙間がないかをチェック。必要な場所だけウィックインで補強すればOK。ハンマーは難度高めなので、可能ならプレス推奨です。

プレス式の打ち込みの場合、こういうペンチ方式のものがおすすめですが、握力を結構使います。当方握力70キロくらいありますが、それでも結構きついです。

こういう風にフレットを打ち込んでいきます。指板のRadiusに対応したカートリッジを使ってください。そしてこれが一度付けるとなかなか抜けないので私のやつは7.25インチのRadius専用になってます。

ボール盤があるならこれもおすすめです。Radiusを気にせずに打ち込めますが、少しコツがいるのと、確実にフレットに凹みができます。後ですり合わせるので凹みは消えます。

6. 端の切断とベベル(面取り)

- フレットカッターで指板面ギリギリを切断。

- ベベルファイルやブロックで30〜35°に面取りし、一直線に整える。

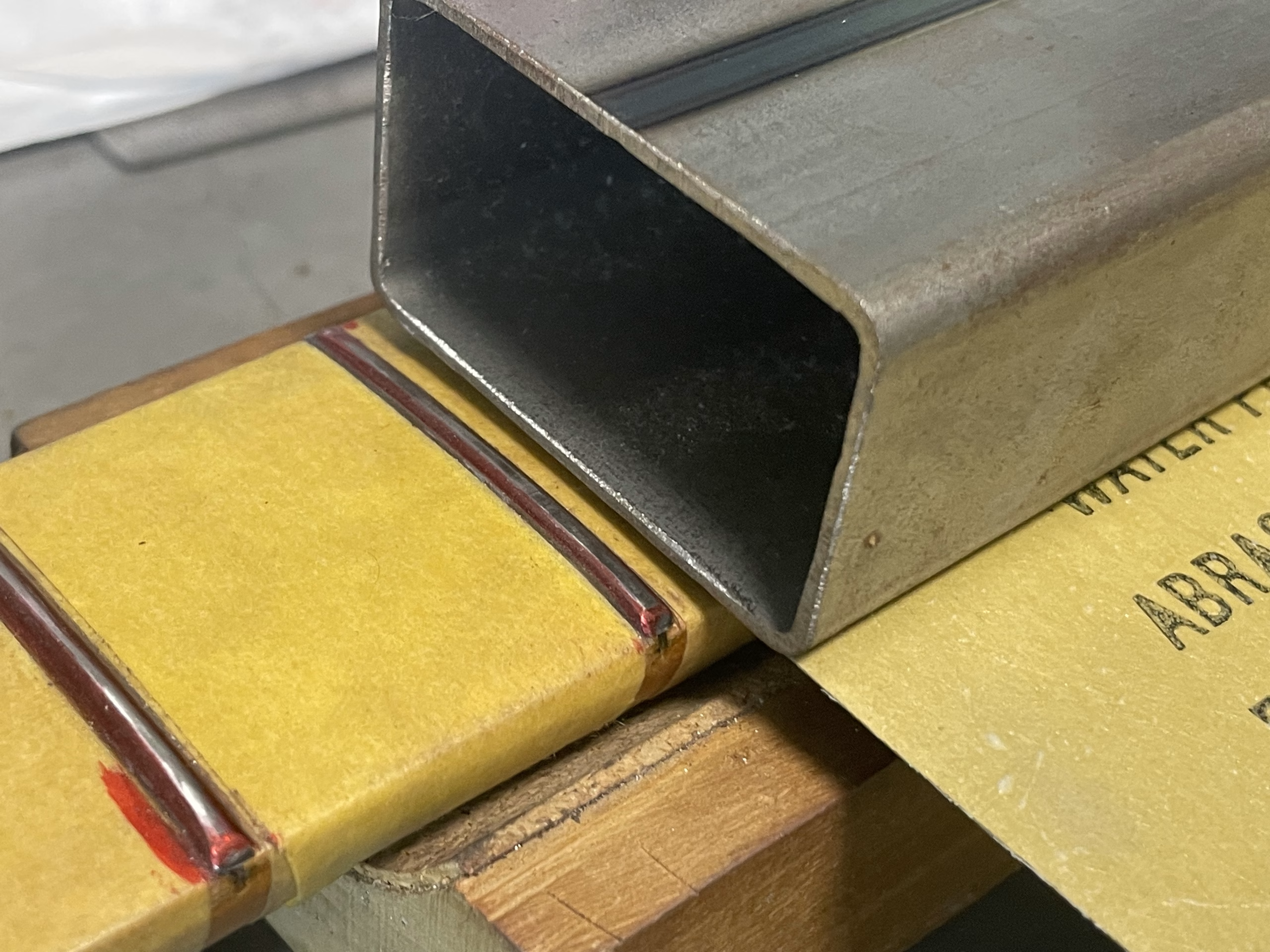

7. 全体のすり合わせ(高さ統一)

- ネックを真直ぐに設定。

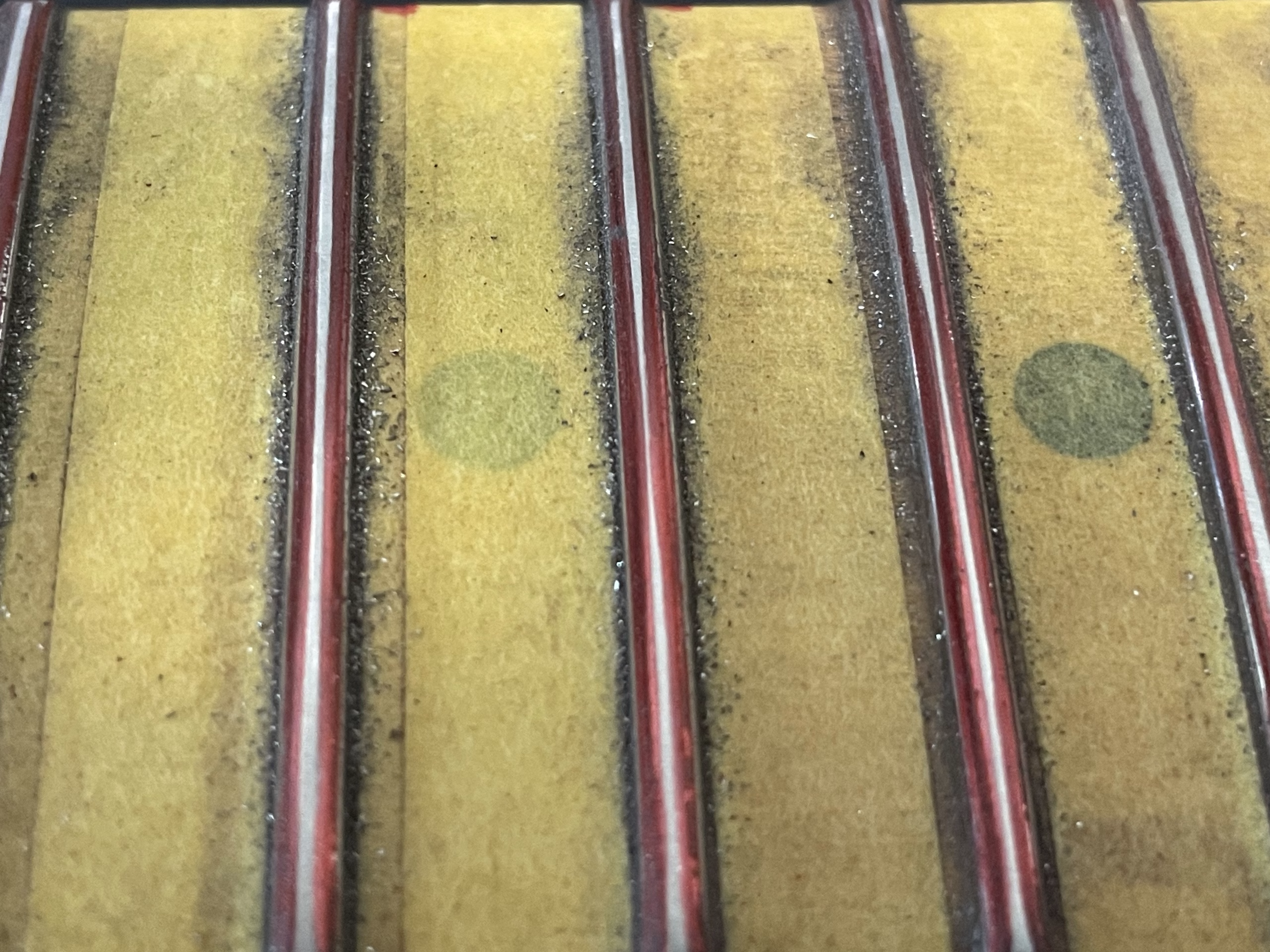

- フレット頂点を赤などでマーキングして当たりを可視化。

- 長いすり板+#400〜#600で軽く往復し、均一なヤスリ目が出るまで。

- 「当たらない=低すぎ」「すぐ地金が出る=高すぎ」を見極め、必要最小限で調整。

前述した角パイプでフレットの高さをある程度均一にしてください。

定規などで高さがあってないか、横から見て隙間を探すのもいいですが、フレットに書いたマーキングをみて削られた幅がおかしかったりするとだいたいまだ高さがあってない証拠です。もう少し削りましょう。

8. ラウンド整形(クラウニング)

平らになった頂点をクラウンヤスリで左右から削り、再び丸い山に。頂点に0.3〜0.5mmの細い平面(スクラッチライン)を一本だけ残すイメージで止めると、音程の当たりが明確で削り過ぎを防げます。

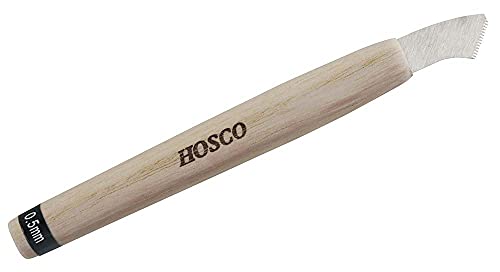

ラウンド整形専用のヤスリがHOSCOで売ってます。必ず用意したフレットの幅に対応したヤスリを使ってください。私は2.7mm幅の太めのフレットが好きなのでHOSCOの赤いやつ(3mm用)を使ってます。

9. 研磨・エッジの仕上げ

- #400〜#1000でヤスリ目を消す。

- #1500 → #2000 → #3000…と番手を上げる(必要に応じ#7000)。

- メタルポリッシュで鏡面まで磨き、滑走性アップ。

- フレットエンド角は小ヤスリや研磨スティックで丸く柔らかく整えます。

一本ずつ神経質に磨くより、ナット側からエンド側へ“面”で整えるほうが均一に仕上がります。

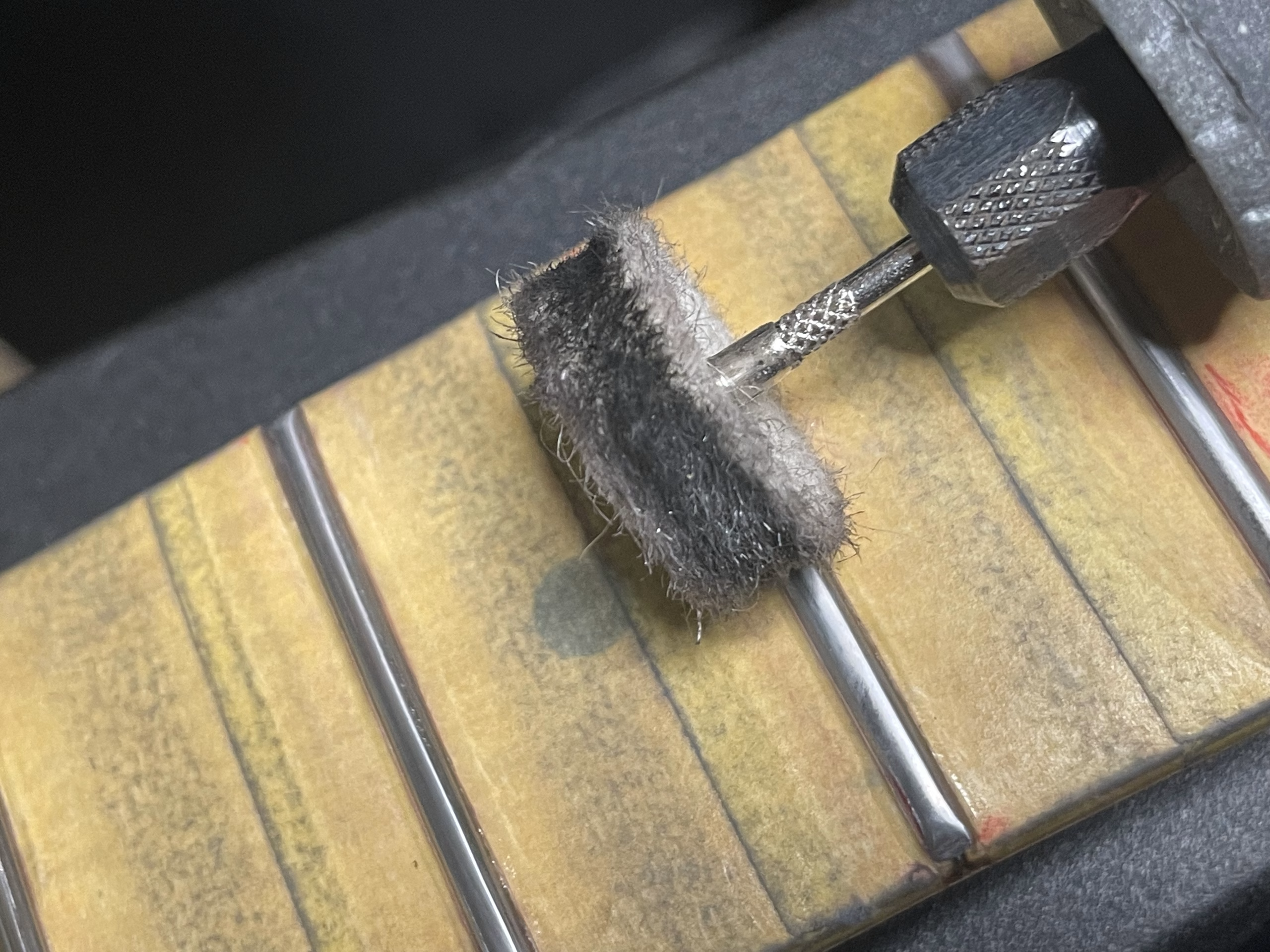

最後の工程で、研磨剤を布などにつけて磨き上げるのもいいですがハンドルーターに小さいバフをつけて磨いたほうが仕上がりもよく楽です。

10. ナット調整と最終セットアップ

- 新品フレットで弦高が変化。ナット溝の見直し(または交換)を検討。

- 弦を張って、トラスロッド/ブリッジで反り・弦高・オクターブを追い込み。

- チョーキングの詰まり、ハイフレットのビビり、ビブラート時の引っ掛かりを最終確認。

材質・メーカー・硬さの選び方

ステンレスは“次の段階”

耐摩耗性は魅力。ただし硬さゆえに切断・圧入・整形の負荷が大きいため、初挑戦はニッケルシルバーで流れを掴むのが無難です。

メーカー差は実用上ほぼ“誤差”

Jescar/Jim Dunlopなど主要メーカーは品質が安定。重要なのは幅・高さ・タング幅がネックに合っていること。名称より設計値の整合を優先しましょう。

“硬さ”に関する推奨

柔らかすぎる線材はすり合わせ・クラウンで削れが進みやすく、高さを過度に落としがち。初回は標準硬度(普通)のニッケルシルバーを推奨します。

プロ任せにする判断基準

- ネックが著しく反っている/ねじれている

- バインディング指板や繊細な装飾で欠けリスクが高い

- 塗装の再仕上げ(特にメイプル指板)に不安がある

- 固定治具・集塵・照明など作業環境が不十分

練習用の安価なネックやサブギターで手順の再現性を固めてから本命に着手すると、失敗してもダメージが小さく済みます。

よくある質問(FAQ)

フレットの材質で音は大きく変わりますか?

変化はありますが繊細です。減り方や手触りは材質差が出やすい一方、目的は弾きやすさの回復。最初は扱いやすいニッケルシルバーで確実に仕上げるのがおすすめです。

接着剤は必須? 木工用ボンドは使えますか?

接着は補助で使います。木工用ボンドは金属(フレット)に密着しないので不向き。金属用の瞬間接着剤(シアノアクリレート)を少量、ウィックインや点付けで使うのが定番です。

ハンマーとプレス、どちらが失敗しにくい?

再現性ではプレスが有利。ハンマーは当て木や打点管理がシビアで、慣れが必要です。設備を用意できるならプレスを推します。

メイプル指板とローズ/エボニー、注意点の違いは?

メイプルは塗装の手直しが前提になりがち。ローズ/エボニーは生木なので、抜く前に軽くオイルで潤してささくれを抑えると安全です。

最初からステンレスでやるのはアリ?

不可能ではありませんが、切断・圧入・整形のすべてで負荷が増します。まずはニッケルシルバーで流れを掴んでから挑戦すると安全です。

まとめ

- 判断:頂点が台形に摩耗し、音程・演奏性に支障 → リフレット検討。

- 準備:専用工具を一式そろえ、固定と照明を万全に。

- 手順:抜く → 指板面出し → 溝清掃 → 曲げ・カット → 圧入 → 端処理 → すり合わせ → クラウン → 研磨 → セットアップ。

- 材質:初回はニッケルシルバー(標準硬度)。ステンレスは次の段階。

- 接着剤:金属用瞬間接着剤を少量、補助固定として活用。

- 方針:不安があるならプロ依頼。無理は禁物です。

ライブ前の最終チェックみたいに、焦らず、確認して、また一手。愛機が新品同様の弾き心地を取り戻す瞬間、ニヤッとしますよ。